- Q浄化槽とは何ですか?

- A

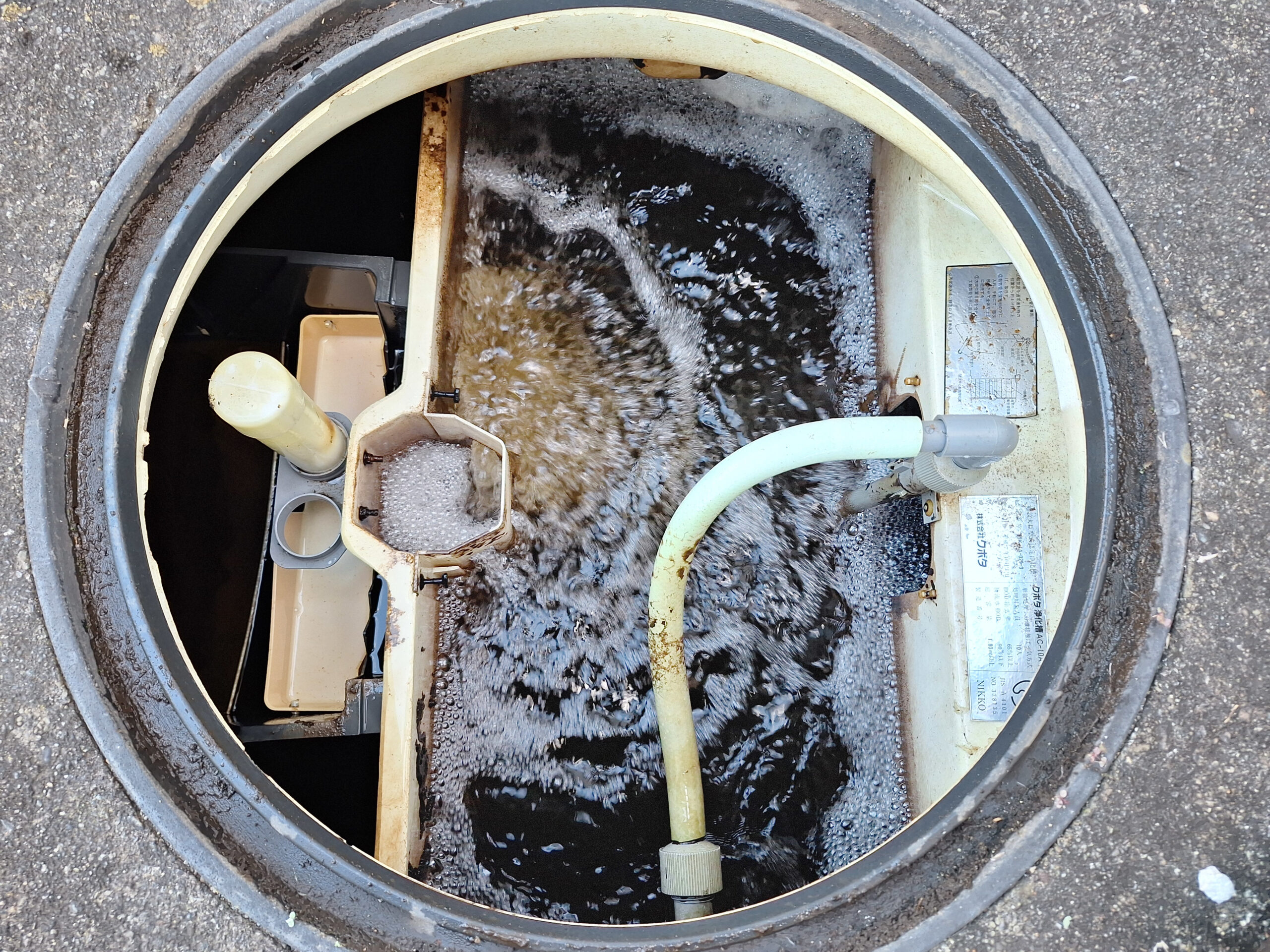

浄化槽とは、家庭から排出される汚水を処理するための設備です。主に公共の下水道が整備されていない地域で使用されます。浄化槽は、生活排水(し尿や台所、浴室、洗濯などからの排水)を微生物の働きによって分解し、きれいな水に変えてから河川などに放流する役割を果たします。

- Q浄化槽の保守点検は、どのくらいの頻度で実施するべきですか?

- A

浄化槽の保守点検は、その種類や処理方式、処理対象人数によって異なる頻度で実施する必要があります。

以下に、一般的な保守点検の頻度をまとめます。

合併処理浄化槽の保守点検頻度

- 処理対象人数が20人以下: 4か月に1回以上

- 処理対象人数が21人以上50人以下: 3か月に1回以上

- 処理対象人数が51人以上: 2か月に1回以上

単独処理浄化槽の保守点検頻度

全ばっ気方式

- 処理対象人数が20人以下: 3か月に1回以上

- 処理対象人数が21人以上300人以下: 2か月に1回以上

分離接触ばっ気方式

- 処理対象人数が20人以下: 4か月に1回以上

- 処理対象人数が21人以上300人以下: 3か月に1回以上

その他の方式

- 6か月に1回以上

浄化槽法に基づき、浄化槽管理者は、これらの頻度で保守点検を実施しなければなりません。

保守点検を怠ると、浄化槽の機能が低下し、悪臭や水質汚染の原因となる可能性があります。

また、保守点検は専門の業者に委託することが求められ、業者は知事の登録を受けたものでなければなりません。これにより、浄化槽の適正な維持管理が確保されます。

- Q浄化槽の保守点検をしないとどうなりますか?

- A

浄化槽の保守点検を怠ると、さまざまな問題が発生する可能性があります。

以下に、浄化槽の機能低下やその結果について詳しく説明します。

浄化槽の機能低下

- 詰まりや悪臭の発生: 定期的な点検を行わないと、浄化槽内に汚泥やスカムが蓄積し、詰まりを引き起こすことがあります。これにより、浄化槽の機能が低下し、悪臭が発生する原因となります。

- 水質の悪化: 浄化槽が正常に機能しない場合、処理されていない生活排水が河川や側溝に流出することになり、環境汚染を引き起こします。これは、周辺の水質悪化や病原菌の放出につながる可能性があります。

- 微生物の活動低下: 浄化槽内の微生物は、汚水を分解する重要な役割を果たしていますが、点検を怠ると、これらの微生物の活動が低下し、浄化能力が損なわれます。

法的な影響

- 罰則の可能性: 浄化槽法に基づき、保守点検や清掃が義務付けられています。これを怠ると、都道府県知事から改善措置や使用停止を命じられることがあり、最悪の場合、罰金や懲役刑が科されることもあります。

浄化槽の保守点検を怠ることは、機能低下や環境汚染、法的な問題を引き起こすリスクが高まります。定期的な点検と清掃を行うことで、浄化槽の正常な運用を維持し、周囲の環境を守ることが重要です。

- Q浄化槽の清掃は、どのくらいの頻度で実施するべきですか?

- A

浄化槽の清掃は、その種類や処理方式、処理対象人数によって異なる頻度で実施する必要があります。

清掃の頻度

合併処理浄化槽

- 処理対象人数が20人以下: 年1回以上

- 処理対象人数が21人以上50人以下: 年2回以上

- 処理対象人数が51人以上: 年3回以上

全ばっ気方式の浄化槽

- 処理対象人数が20人以下: 6か月に1回以上

- 処理対象人数が21人以上300人以下: 2か月に1回以上

浄化槽法に基づき、清掃は法律で定められた義務であり、定期的に行うことで浄化槽の機能を維持し、悪臭や水質汚染を防ぐことができます。

清掃の重要性

清掃を怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 機能の低下: 汚泥やスカムが蓄積し、浄化槽の処理能力が低下します。

- 悪臭の発生: 清掃不足により、悪臭が発生することがあります。

- 水質汚染: 浄化槽からの放流水が適切に処理されず、周囲の水質が悪化する可能性があります。

浄化槽の清掃は定期的に行うことが重要です。特に、全ばっ気方式の浄化槽は、清掃頻度が短く設定されているため、注意が必要です。

コメント